在我们这片土地上

死亡

发生过上百亿次

在战火、灾荒、疾病中离去的

每一个逝者

都需要丧葬得以安息

一些远古的墓葬幸存至今

成为丰厚的遗产

在第三次全国文物普查当中

古墓葬的数目便有

139458 处

与中国古遗址数目相比

约为其72%

黄土之下

古人创造出了不亚于人居文明的

另一重世界

一个宏大的彼岸世界

即将展现在我们眼前

01

逝者的家园

在茹毛饮血的史前时代

人们生生死死、无知无觉

直到一位祖先对同伴的遗体

动了恻隐之心

也许他是不愿见到遗体腐败的景象

也许他是不愿见到

曾经朝夕相处的同伴化作白骨

他用脚下的泥土将其掩埋

这或许是中国古代墓葬的开始

土葬

这种最先出现,也最简单的手段

从目前所知最早的山顶洞墓葬至今

延续18000年

一直是中国丧葬的主流

距今约8000-5000年

先民们一起劳动

一起分配食物

死后也要一起

埋葬在公共墓地

之后

血缘与亲情让家族合葬取代了公共墓地

随着社会阶层的分化

社会等级高的墓主

其遗体被越埋越深以期防腐

并出现了

葬具

最常见的便是木质的棺椁

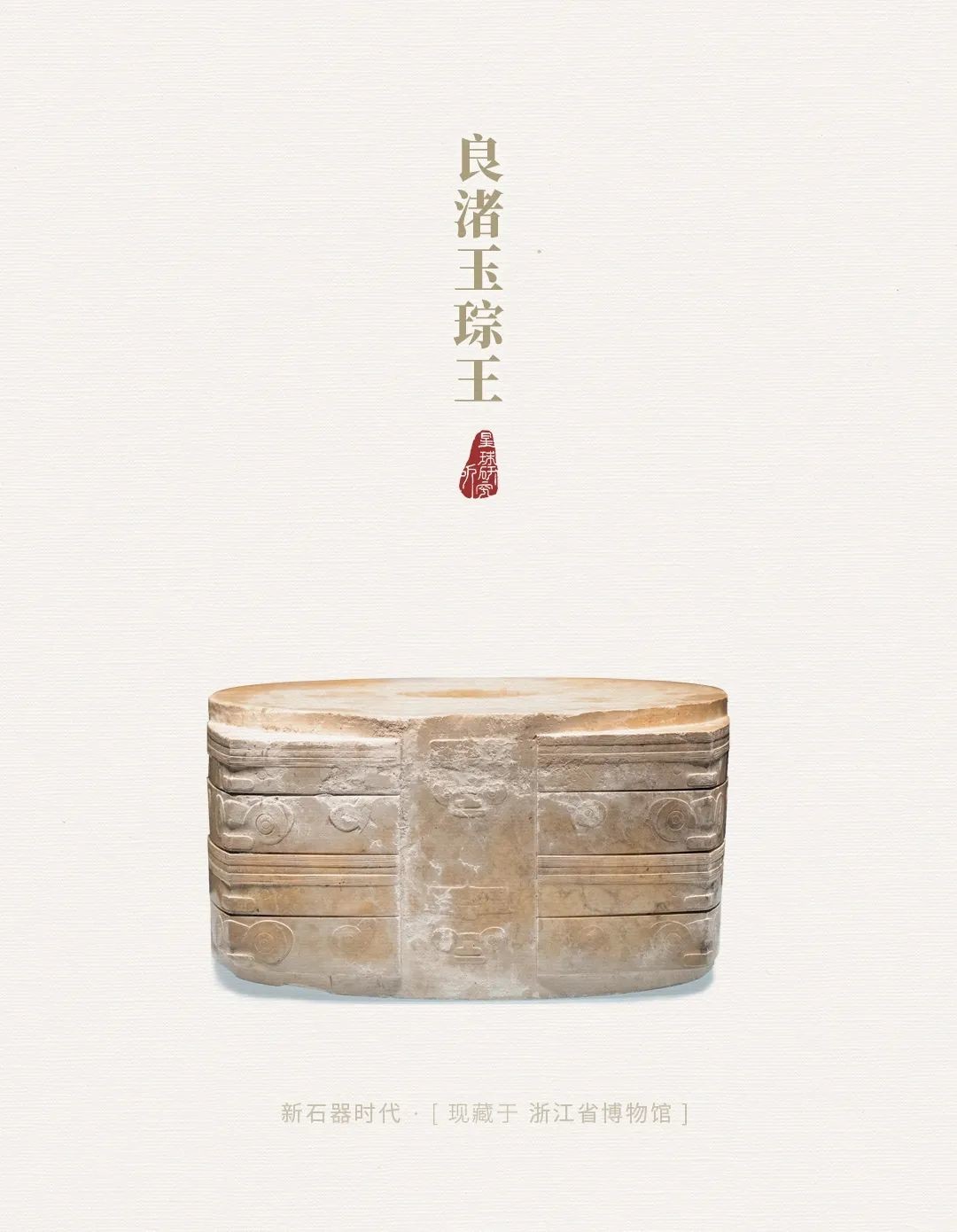

与此同时

玉石被发现了

在古人的想象中

未知的玉石能保持尸身不腐

只要肉体不灭

灵魂便能永存

大量玉器开始随墓而葬

玉殓葬就此诞生

与我们印象中的“小家碧玉”不同

玉殓葬的玉器异常厚重

令人瞠目

至迟于汉代

玉殓葬又更进一步“升级”

玉器全方位地包裹逝者

制成“玉衣”

现今已有不下十具完整的“玉衣”

重见天日

在玉殓葬和玉衣的帮助下

“逝者永存”

灵魂需要永恒的居所

于是,人们在原有的葬具的基础上

增加了

墓室

在地下建立“房间”

容纳灵魂生活所需的一切

区别于传统的木结构建筑

容易腐烂的木质墓室

在追求永恒的地下世界被淘汰了

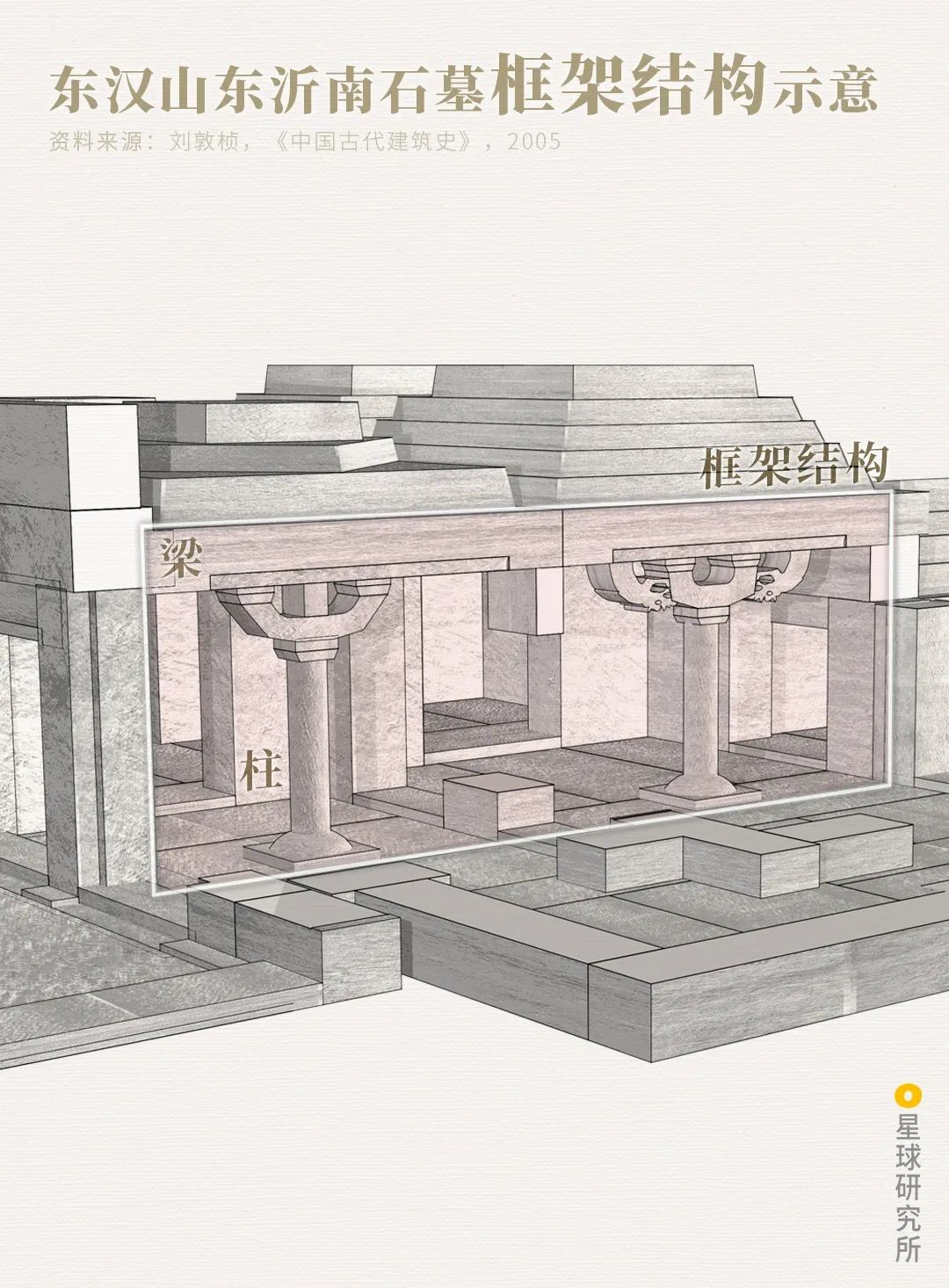

中国人基于石材

逐渐创造出一个新的建筑体系

即石墓室

包括崖墓、石拱墓、石板墓等

数种框架结构的墓室

石材固然坚实长久

但其重量也极大

难以搭建宽大的墓室

人们便发明出空心砖代替石材

在西汉盛行一时

然而

在石墓室的框架结构下

空心砖垂直受力,容易折断

人们便将原本平直的墓顶垒成弧形的构件

即拱券

将垂直的压力变成侧推力

延长砖的使用寿命

当拱券向后延伸

便形成了一个新的空间

即

拱顶墓室

然而单一拱券形成的空间

还不是完美的受力结构

能工巧匠们

让两个拱券相交产生穹窿顶

纵横两个方向受到的压力

都变成了侧推力

墓室的坚固程度

因此提升了一个等级

为了方便施工

匠人们又进一步

将拱从平滑曲线变为一个个“像素点”

一层层向内收进

即叠涩砌

发展出了叠涩砌的穹窿顶

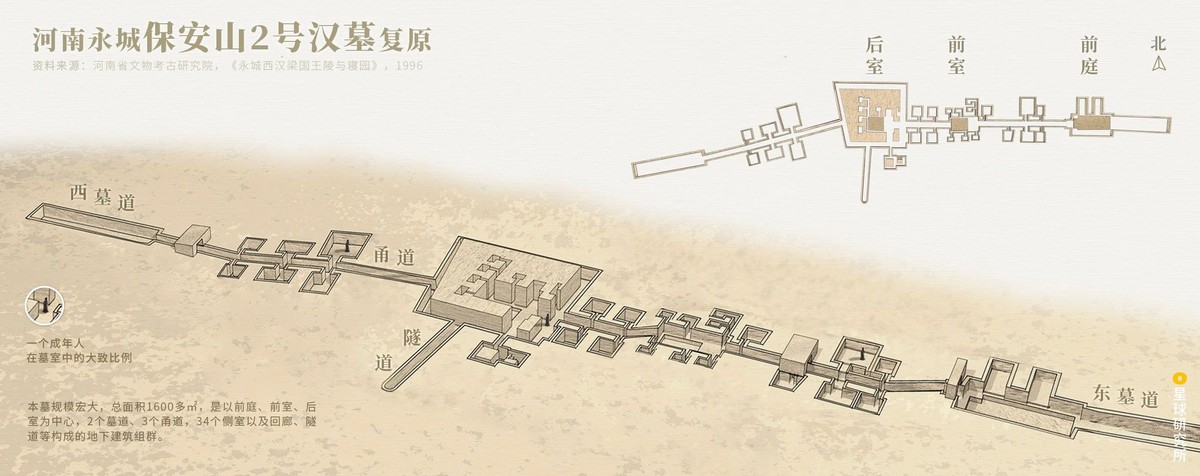

一个个平顶、拱顶、穹窿顶

由长长的墓道相连

形成豪华的地下宫殿

令人叹为观止

(河南永城保安山2号汉墓复原图,由于剖透视原因顶部被削去)

▼

墓内长路幽幽

好似直通黄泉

(芒砀山梁孝王陵墓,此墓与上图中的保安山2号汉墓均属于永城西汉梁国王陵与寝园)

▼

光有“豪宅”还不够

永恒的家园还需要室内软装

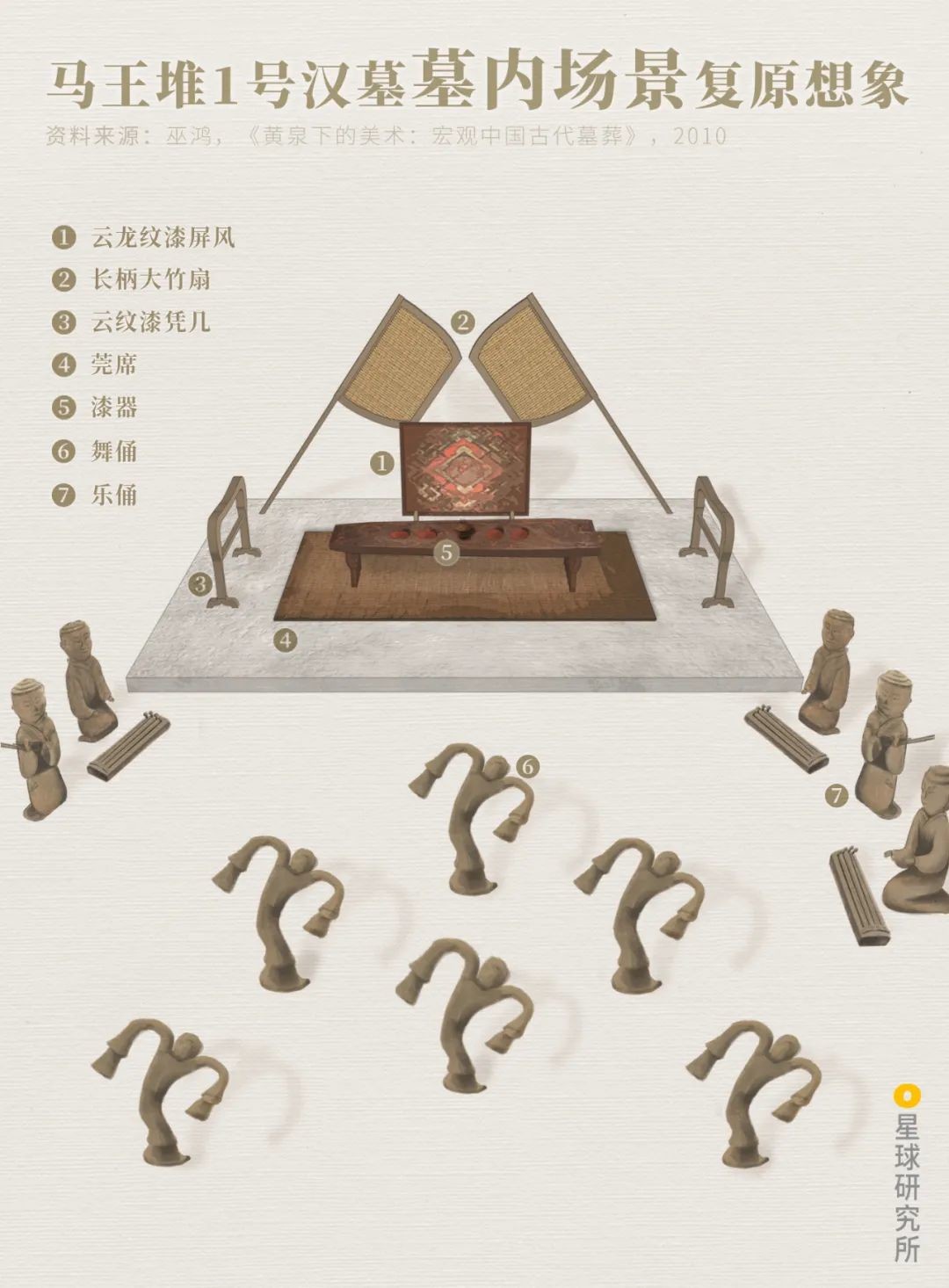

比如马王堆一号汉墓

就容纳了1000多件

经过细致分类的家居用具

其东、西、南三个箱室中装满器物

北部头箱却相对空疏

在这里

墙上张挂着丝帷,地上铺盖着竹席

华美的漆器陈列在一个

设有厚垫、背靠屏风的座位之前

(马王堆汉墓出土漆耳杯)

▼

座位旁放着丝履、1只手杖

以及2个装有化妆品的妆奁

这些都是墓主人的贴身之物

座位对面

8个舞俑在5个乐俑的伴奏下翩翩起舞

不难了解

在设计者的想象中

墓主人的灵魂

在座位上一边享用酒食

一边欣赏歌舞表演

(马王堆1号汉墓墓内场景复原想象图,由于图幅有限,画面中只出现6只舞俑。此外,丝履、手杖以及妆奁等没有实物照片参考,所以没有出现在画面中)

▼

总而言之

墓室是现世生活的镜像

人们希望亲人在另一个世界

永远幸福

其生前享有的一切

都被尽数带入地下

这一幸福家园

难免被他人觊觎

于是,出现了殉葬的士兵

以及代替活人殉葬的士兵俑

(秦始皇陵兵马俑)

▼

同时

大量珍奇异兽也随之出现

即“镇墓兽”

用于守卫墓主人的安全

(彩绘泥塑镇墓兽)

▼

从一道浅浅的土坑开始

到深埋、葬具

再到严密的墓室、地下宫殿

在地下空间日益扩张的同时

地上的部分也随之壮大

世人与故人的真情

贡献了超乎想象的创造力

宏伟的地上艺术即将诞生

02

地上艺术

当逝者消失于人们的视野

亲友为了标记位置以作纪念

开始往墓上堆土

即为

“坟”

有的形若土丘

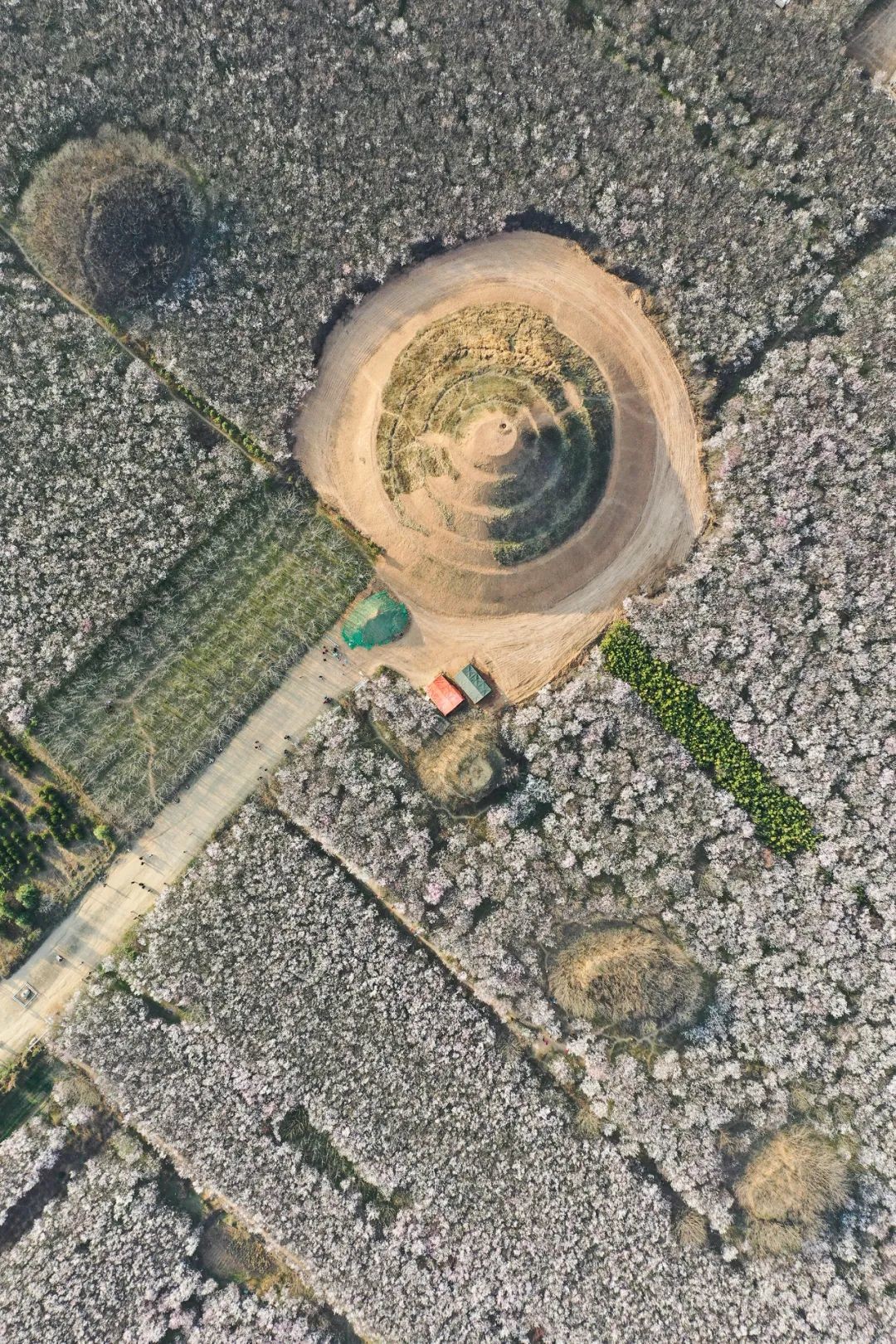

(樱花丛中的明秦愍王朱樉墓)

▼

有的垒石为堡

(丸都山洞沟古墓群,内部为土丘,表面为石材)

▼

有的状若巨塔

(宁夏西夏王陵)

▼

土堆的大小

体现了墓主人身份的尊卑

土越堆越大

由“坟”“丘”或“冢”发展为

“陵”

中国历史上最巨大的人造封土

便是秦始皇陵

其东西宽345米、南北长350米、高76米

以70余万人历时30余年建成

状若天然山丘

(秦始皇陵)

▼

除了巨大的封土之外

地面上还有缅怀逝者所需要的空间

即墓上建筑

古人夯实封土作为地基

将回廊及殿屋层层垫起

硬是用大量的夯土台将极少的建筑

垫成俾睨天下的高台宫殿

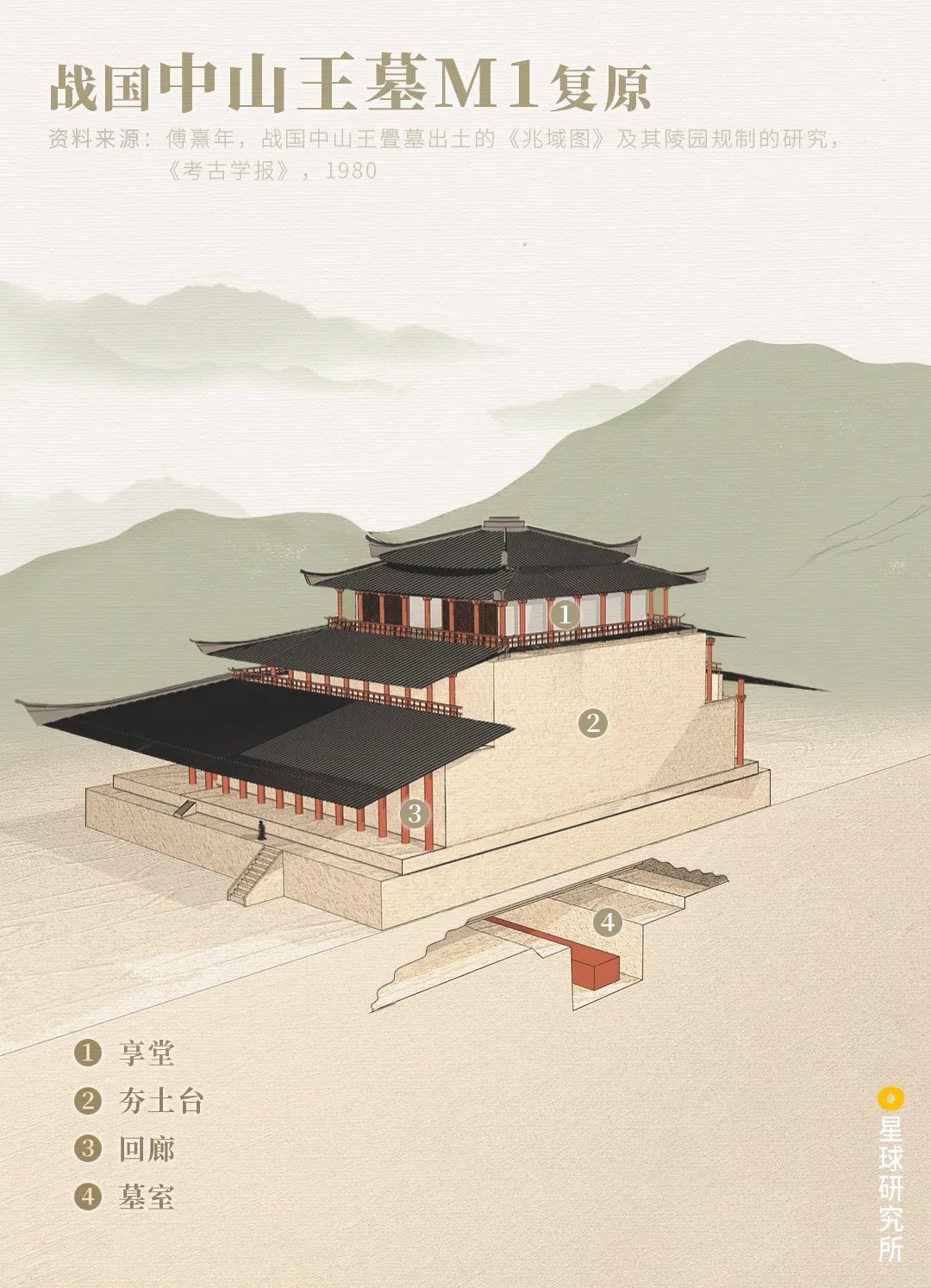

(战国中山王墓M1复原,“享堂”为战国时期墓上建筑的称谓之一)

▼

其追悼活动

直接在墓室的正上方进行

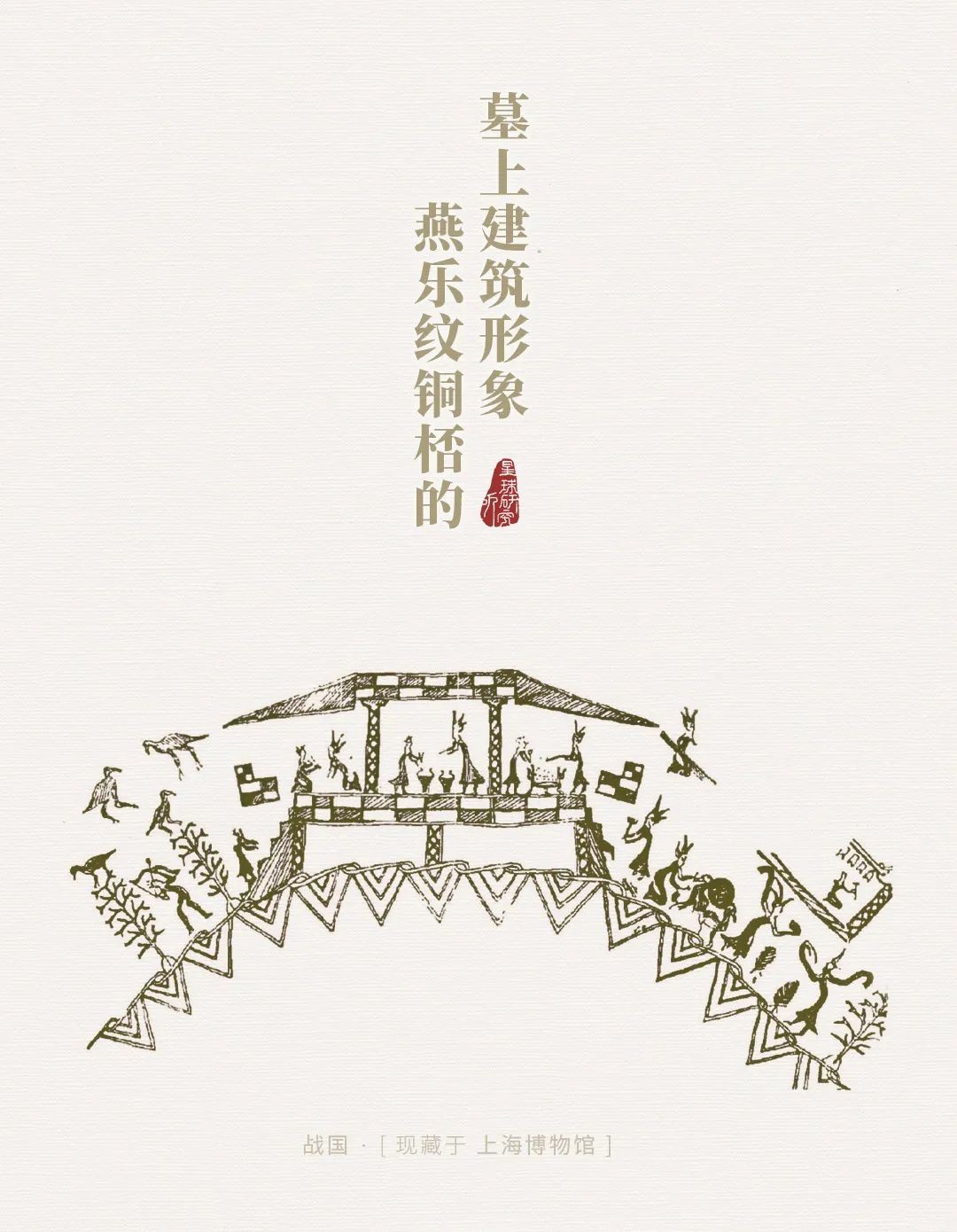

(底图为现藏于上海博物馆的战国燕乐铜桮)

▼

到了汉代

直接踩在墓室的正上方

变为不敬

建筑与封土逐渐分离

建筑从墓上移到了墓前

中间以长长的神道连接

没有了建筑的加持

后世的人造封土在体量上

再也无法超越秦始皇陵

(东汉山东朱鲔祠堂剖面)

▼

虽然宏伟感不及从前

但是汉代陵墓却另辟蹊径

从建筑角度弯道超车

由单一建筑扩充为建筑群

即

陵园

其在春秋晚期便有雏形

于汉代发扬光大

在汉代近乎天下三分之一的赋税

都用来修建陵园

其豪华程度比之前代

有增无减

(唐·房玄龄等,《晋书》卷六O,《索靖传附子綝传》)

▼

“汉天子即位一年而为陵,天下贡赋三分之······一充山陵”

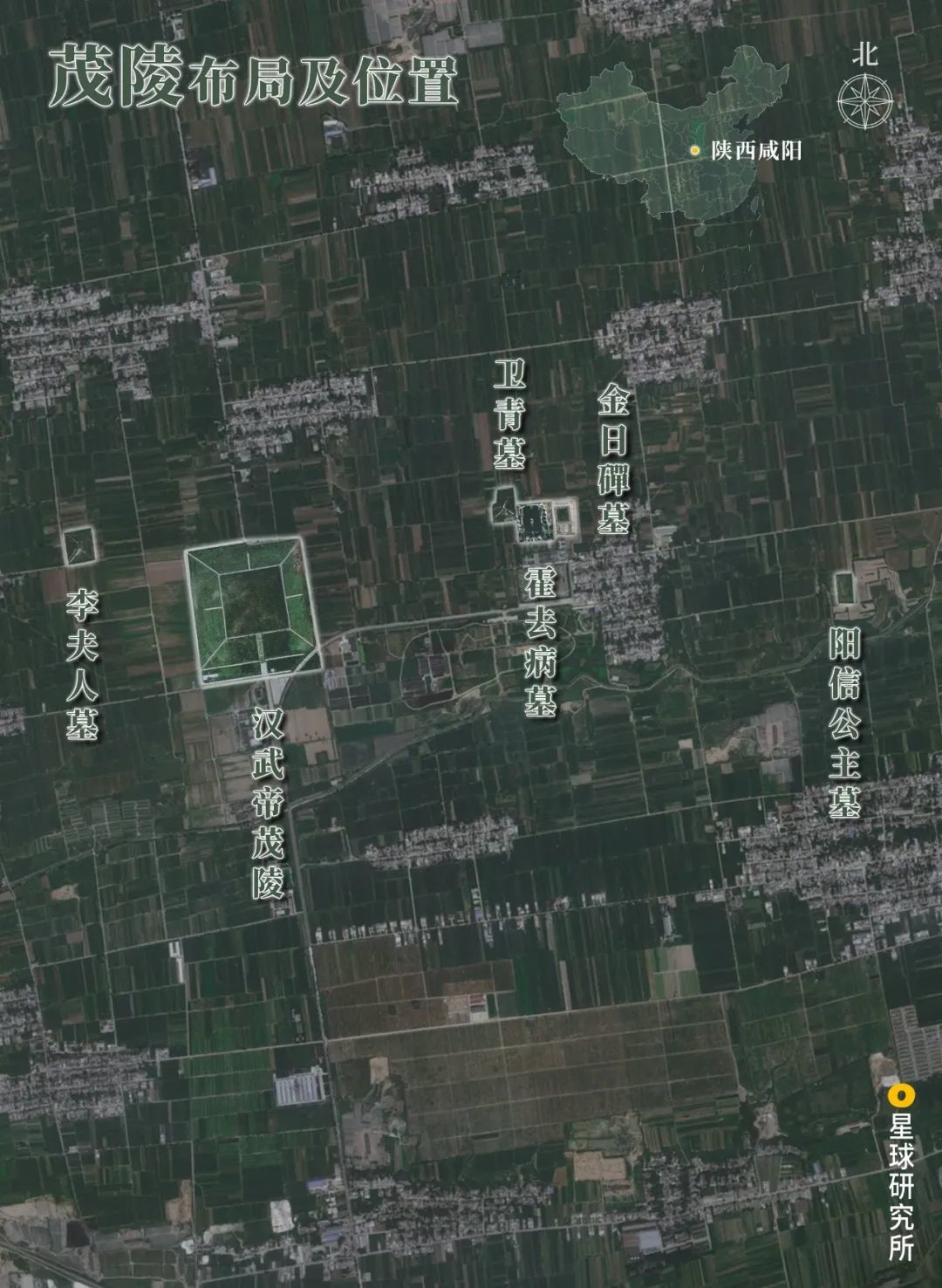

在西汉王朝11座帝陵当中

最宏伟的一座

便是在位54年的汉武帝的陵墓

即茂陵

(茂陵布局及位置)

▼

卫青、霍去病、金日(mì )磾(dī)

阳信长公主、李夫人等

都陪葬在陵园之中

汉武帝的亲人、爱人、忠臣良将

都在地下重逢

中国现存最早、保存最完整的一批大型石雕

便矗立在霍去病的墓前

从中也能窥见茂陵豪奢的一角

(霍去病墓)

▼

然而

极为丰厚的随葬品

却成了后世盗墓的主要诱因

例如董卓派吕布盗掘帝陵,搜集珍宝

曹操甚至设立官职

专门掀别人祖宗的棺材板

几乎将汉代皇宫贵族的陵墓洗劫一空

掘人祖坟之后

曹操及其子曹丕害怕自己也如此下场

便积极提倡薄葬,宣扬不修陵墓

厚葬文化没落一时

(曹魏名将张辽的墓)

▼

此后

三国、魏晋南北朝、五胡十六国

天下大乱,军阀混战

匈奴、鲜卑、羯、羌、氐等

周边民族趁机进入中原

虽然民族融合

给墓葬带来了不一样的色彩

但是分散的国力也无法再创造出

宏伟的建筑组群

(魂瓶,由汉代的五联罐演变而来,是三国两晋时期墓葬中特有的随葬品)

▼

时光流转至唐代

唐太宗李世民及其父

一统江山,开创盛世

一个雄心勃发的帝国需要风光大葬

彰显自己的实力

从坟到陵再发展到陵园

无论是宏大的封土

还是雄伟的建筑群

秦皇汉武的陵墓已经壮丽到无以复加

唐人还能再超越吗?

03

盛世之作

唐人的答案只有一个

依山为陵

既然单纯的以人力造物再难超越秦皇汉武

那就将自然山岳纳入陵园之中

以唐太宗李世民的昭陵为例

陵园之中

突厥、焉耆、吐蕃、高昌等14国国君石像

列队神道两侧为其守陵

李靖、程咬金、尉迟敬德等188位文臣武将

陪葬在主君陵前

生死相随

仅仅封墓的条石就有3000余块

更何况要在山体里修建一整个地宫

工程量之大令人震撼

(埋葬唐太宗遗体的昭陵,位于陕西礼泉县九嵕[zōng]山)

▼

因而这种开凿山体的

依山为陵

非国力鼎盛不可建造

非盛唐不可建造

这也正是其在汉代已有雏形

却直到唐代才被发扬光大的原因

比起昭陵

更为浩大的是

武则天的乾陵

其居然还能更进一步

以山为阙

山川不过是守陵的门阙

天地在她面前也只能沦为陪衬

(唐乾陵,以山为阙,阙是宫殿、祠庙和陵墓前的一种高建筑物,通常成对出现,建成高台,台上起楼观,两阙中间没有建筑物相连,之间空缺,故称“阙”)

▼

地上的唐陵规模远迈前代

地下的墓葬也不遑多让

看到这地宫

我们能想象到唐代屋宇之盛大

(陕西乾县唐懿德太子李重润墓剖透视)

▼

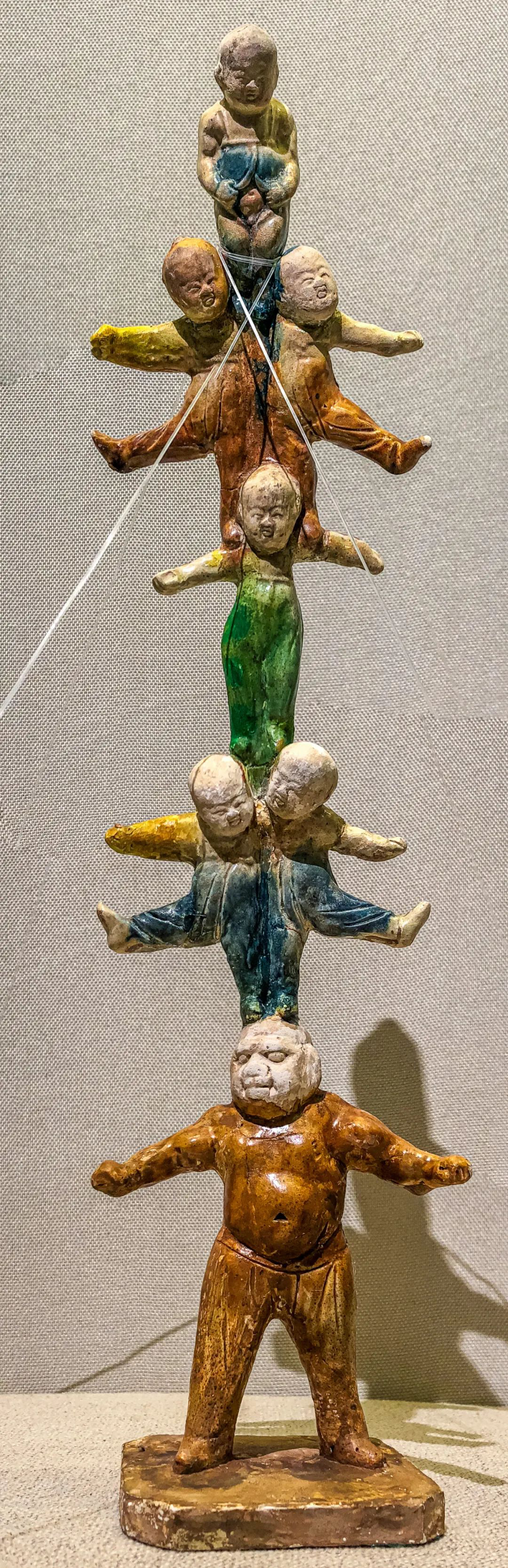

看到地宫中随葬的杂技俑

我们能想象到唐代娱乐之丰富

(唐三彩,中国陶俑的巅峰)

▼

看到精雕细琢的碗盏

我们能想象到唐人豪饮美酒

灵感迸发、挥毫泼墨

(唐三彩象首杯,西安南郊唐墓出土,现藏于陕西历史博物馆)

▼

看到异域风情的胡人俑像

我们能想象到丝绸之路上

一队队胡人车马往来不息······

(唐三彩骆驼载胡人伎乐俑)

▼

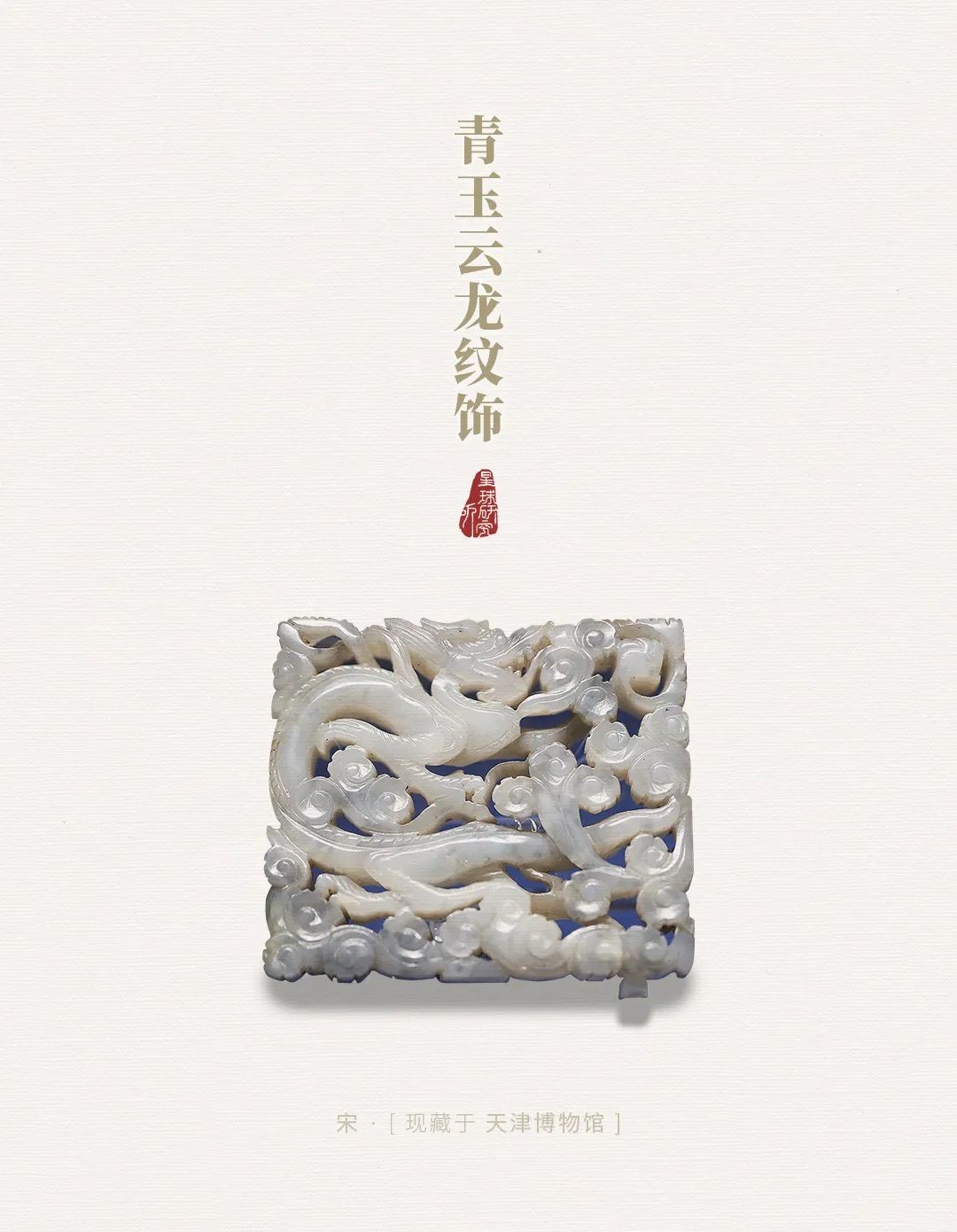

然而盛唐之后再无盛唐

宋代将陵墓集中一区

恢复封土为陵

着意于纤细精致

(青玉云龙纹饰)

▼

接下来的元代

游牧民族居住毡包(蒙古包)的习俗

与中原墓葬相融合

发展出独特的圆型墓室

(留村石墓群,是元朝河南洛阳的程姓大户举家迁到此处后所建)

▼

不过

元代帝陵没有发展出宏伟的地上陵墓

他们保留着草原上的葬俗

下葬之后,万马踏平

莫说陵墓,连一块石碑也没有

后世的陵墓还有可能超越前人吗?

当然!

中国人的创造力永无止境

明代继承唐宋的特点

依山为陵、陵区集中

将祭祀区扩展为两进到三进院落

第一进用于准备祭品

第二进为祭祀的主体建筑

第三进摆放祭品

(明长陵示意)

▼

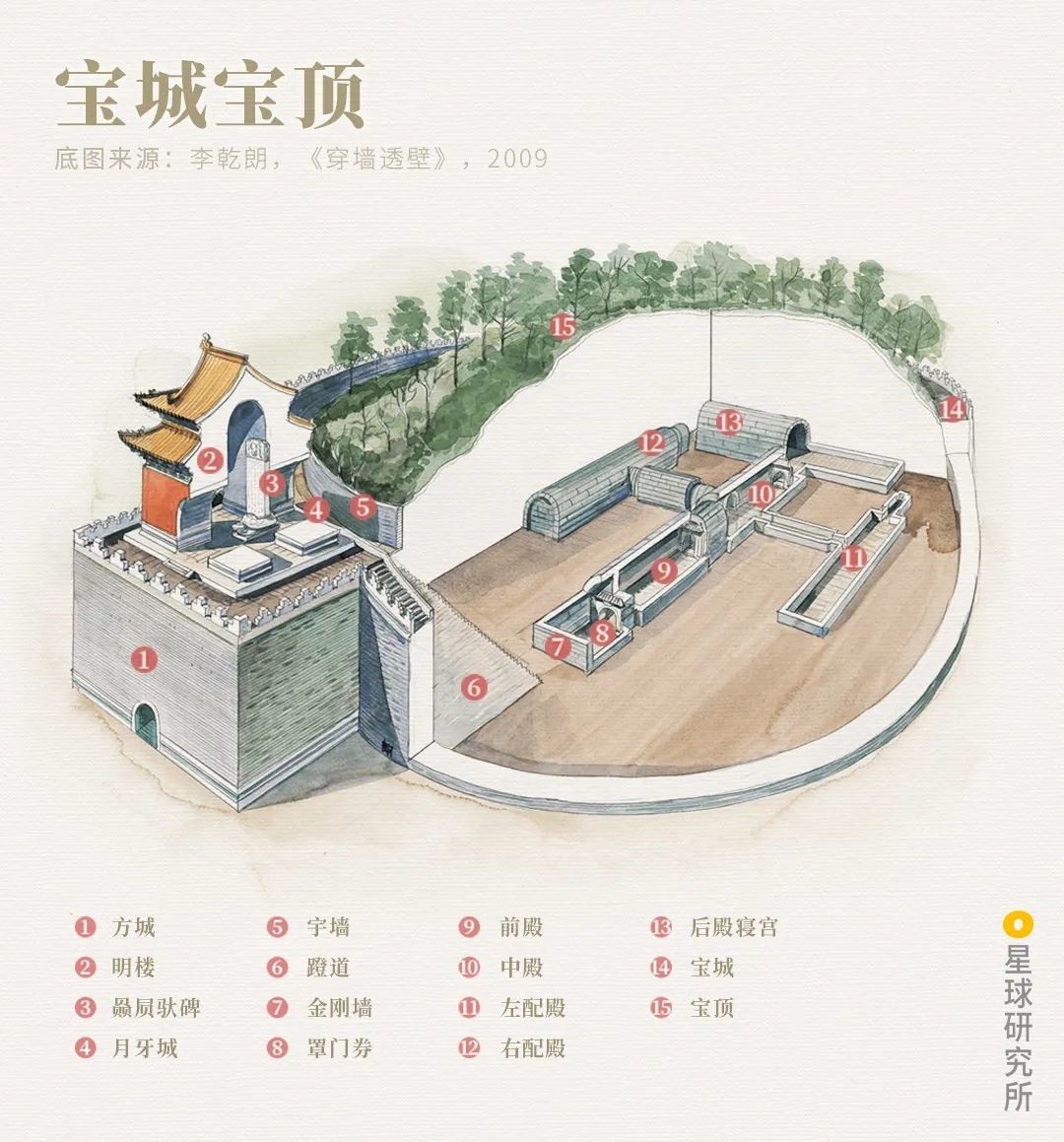

随着地势抬高

建筑组群层层递进

最后的遗体安葬却差强人意

明代没有唐代开凿山体的豪气

只是背靠大山建设宝城宝顶

(宝城宝顶《穿墙透壁》)

▼

明代每个皇陵的规制都是如此

与之前并无分别甚至稍稍逊色

但是当它们组合在一起

世界上规模最大、保存最完好的皇家陵墓

明十三陵

便诞生了

(明十三陵布局及位置)

▼

所谓组合不仅是陵区集中

其还创新性地

用一条神道串联起所有陵园

众多的建筑控制群山做配

衬托得陵园气度非凡

(明十三陵神道)

▼

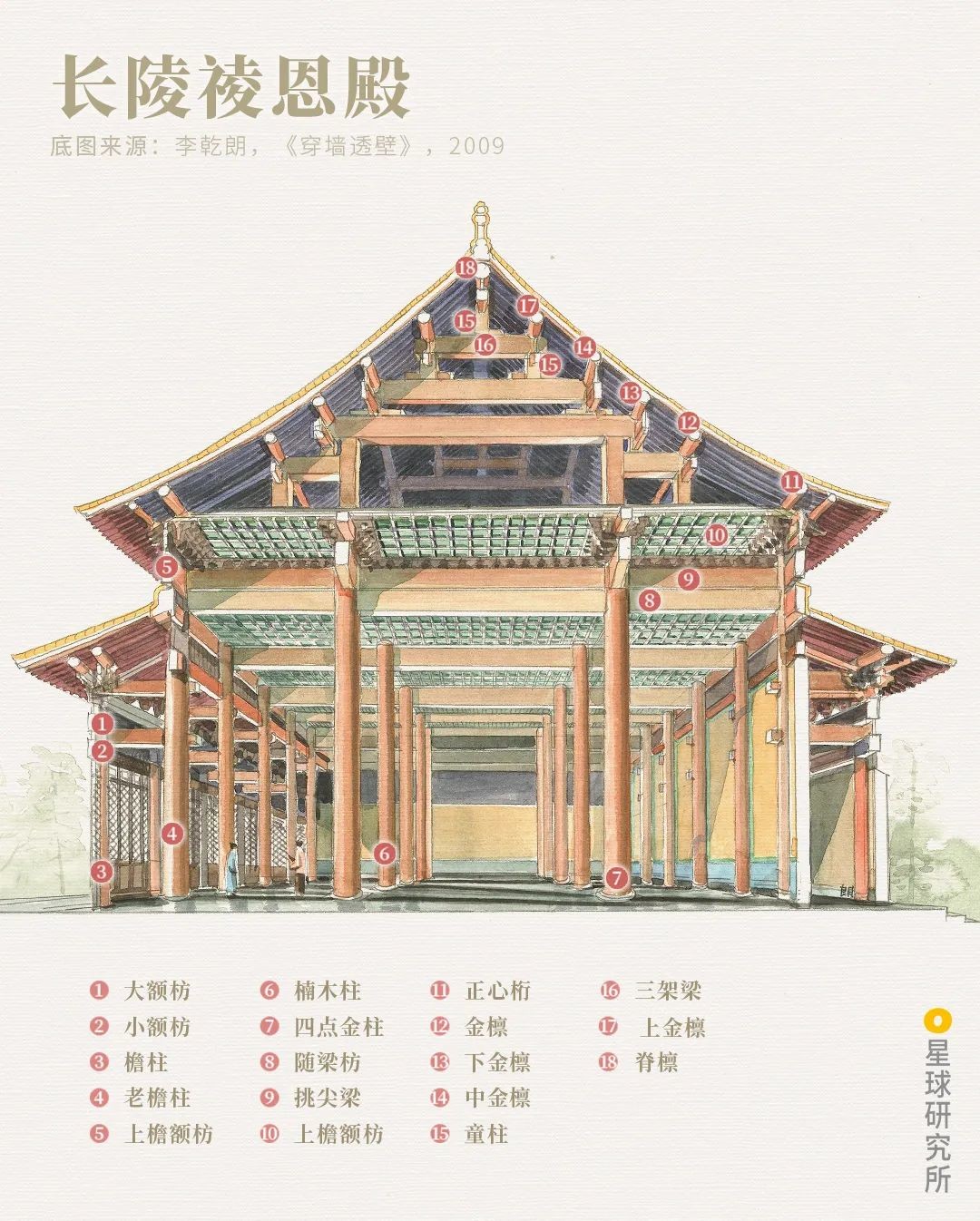

中国现存最大的木构建筑之一

明成祖朱棣的祾恩殿

也在这里

殿内金丝楠木巨柱如林

面阔九间、进深五间

以示九五之尊

(明十三陵长陵祾恩殿)

▼

(明长陵祾恩殿剖透视图)

▼

此后的清东陵和清西陵

都是仿照明代帝陵而建

只是有样学样没有创新

再没能超越明代

虽然清末积贫积弱

但是清西陵和清东陵

依然将中华帝陵的传统

保留到了最后一刻

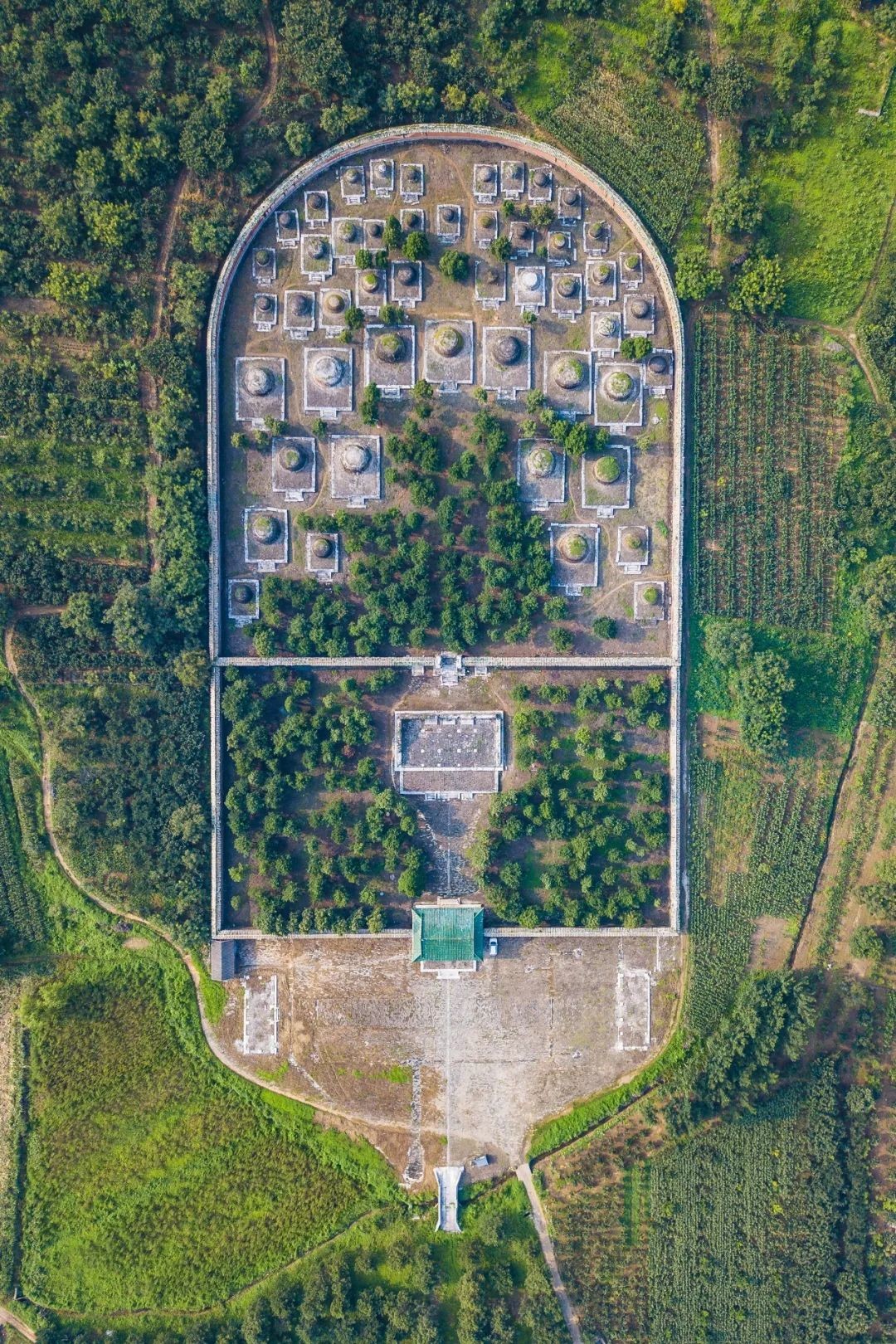

(清东陵景陵妃园寝)

▼

它们也是中国古代墓葬

最后的荣光

04

彼岸世界

上述的墓葬还远非全部

在中华大地上

曾有多少人逝去

就留下过多少种墓葬

有的藏于洞中

(贵州贵阳花溪栗木山岩洞葬)

▼

有的悬于绝壁

(四川省宜宾市珙县,僰人悬棺)

▼

有的树以木柱

(小河墓地,墓地沙山上密密麻麻矗立的140多根多棱形、圆形、桨形的胡杨木桩,多被砍成7棱体到11棱。)

▼

有的立石为祭

(青河县三道海子石堆遗址,遗址中安葬了人骨,但是没有任何随葬品,因此,这个遗址可以说是一座墓葬)

▼

有的棺椁方正

(西汉马王堆一号墓木椁)

▼

有的三角围合

(绍兴印山越国王陵)

▼

除此之外

还有火葬、水葬、天葬

塔葬、海葬、树葬、花葬等等

如此众多的墓葬背后

很多人试图将自己所喜爱

所拥有的都带入彼岸

已故的艺术爱好者

随葬绘画和乐器

(湖北战国曾侯乙墓出土的曾侯乙编钟)

▼

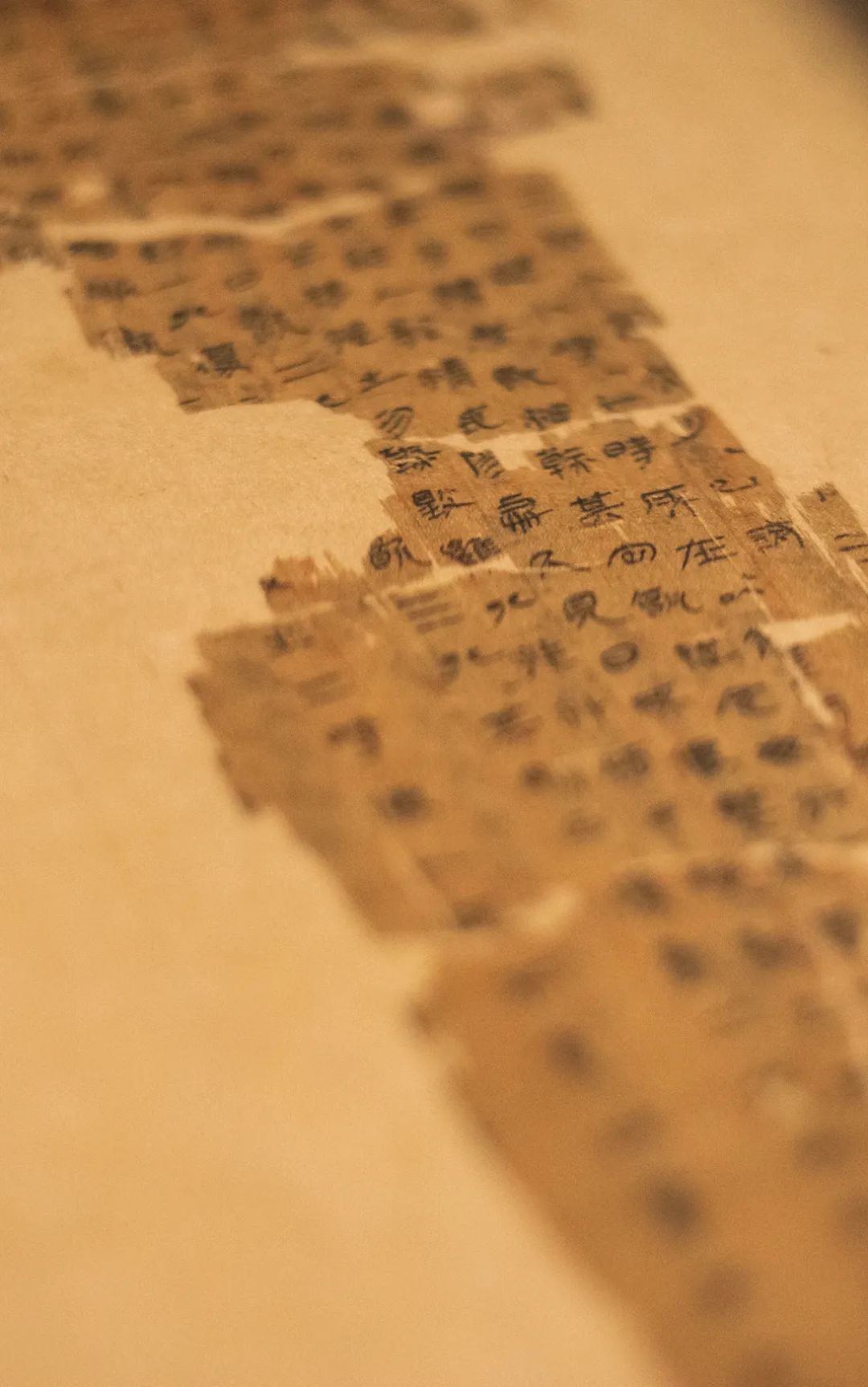

学者随葬藏书和手稿

(长沙马王堆3号汉墓,东椁箱内出土的一件长方形漆盒内盛放了不下40篇有关军事、哲学、医学和方技的帛书,很像是公元前2世纪一位博学之士的微型图书馆)

▼

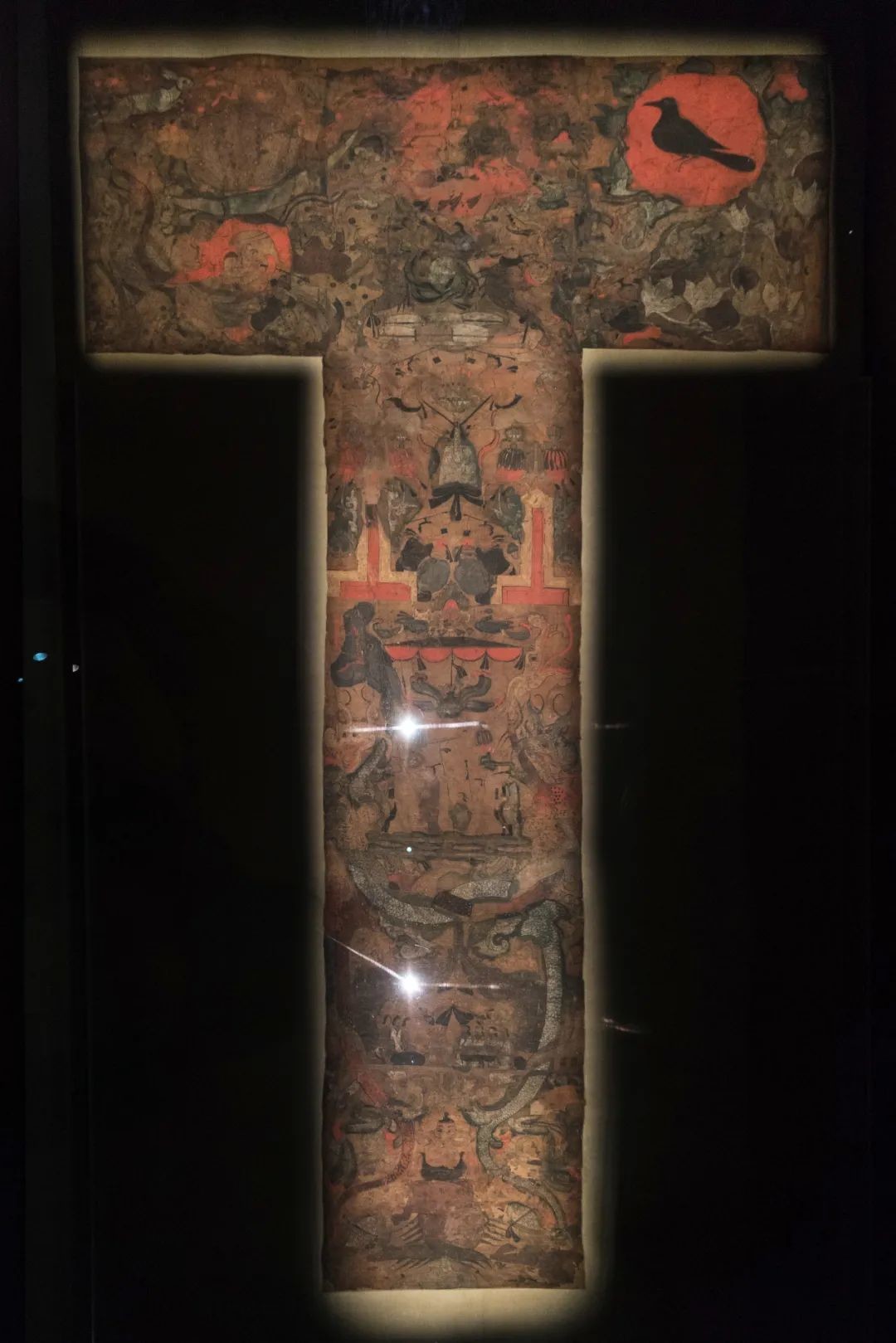

妇女随葬化妆品和丝帛

(长沙马王堆汉墓利豨墓T形帛画)

▼

中国古人为逝者提供了

他们所能提供的一切

从小食点心

(吐鲁番阿斯塔纳古墓出土的唐代各式点心)

▼

到猪狗牛羊

(陕西汉阳陵的动物陶俑)

▼

从家居摆设

(河北保定满城汉墓的长信宫灯)

▼

到楼阁殿宇

(河南焦作白庄6号汉墓的七层连阁陶仓楼)

▼

从百官仪仗

(西安明代秦简王墓粉彩仪仗俑群,共300余件)

▼

到千军万马

甚至活物殉葬

(江苏徐州狮子山汉楚王墓兵马俑坑)

▼

就这样

古人创造了另一个世界

一个众生的归宿

一个宏大的彼岸

黄土之下

包罗万象

数千年来关于黄泉的瑰丽想象

以及对逝者的情感都容纳其中

从古至今

也许并非每一个人类成员

都可以善始善终

但我们可以希冀

每一个灵魂

都得到安息

The End

声明:本文所写内容仅代表作者个人观点,相关内容、陈述、观点,仅供参考,请酌情识别;文章版权归原作者所有,转载须保持作品完整性、署本人名、标明转载来源;文章部分图片素材来源于网络,如有侵权联系删除。